|

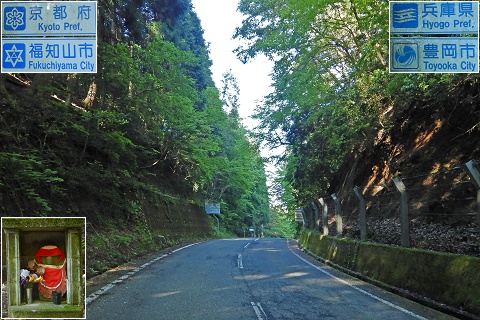

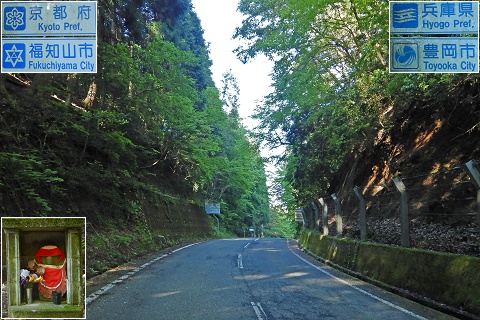

【スライド1】

豊岡市但東町を通る国道426号から県道63号を南下して、小坂峠を越えていきます。

|

|

【スライド2】

府道63号に変わった道を降って宮垣バス停や本光寺を過ぎていくと、「飯尾設備」の看板が出るK字路があります。

|

|

【スライド3】

右前方の道に入っていきます。

|

|

【スライド4】

四叉路に出て、右前方の道を登っていきます。

|

|

【スライド5】

曲がりながら登っていくと防護扉があります。「鉱山跡崩落の為立ち入り注意」の標識が出ていて状況が分からないので、林道を車で登るのは止めておきます。

|

|

【スライド6】

手前から左へ戻るように分れていく道に入っていきます。

|

|

【スライド7】

地道に変わる道を少し登っていくと神社の境内に出ます。社殿の前が広くなっているので、ここに車を止めさせて頂きます。

|

|

【スライド8】

石段を登った所にある神社に立ち寄ってみますが、扁額は掲げられておらず由緒を記したものも見かけません。

|

|

【スライド9】

駐車地の先にある墓地の手前を右へ登っていきます。

|

|

【スライド10】

墓地の脇に続く坂道を登っていきます。

|

|

【スライド11】

山際まで来ると防護扉がありますが、上下に巻かれた針金を解けば容易に開けられます。

|

|

【スライド12】

防護扉を過ぎて広い地道を軽く登っていくと、林道の曲がり角に出ます。

|

|

【スライド13】

地形図に二重線で載っている簡易舗装された林道を曲がりながら登っていきます。

|

|

【スライド14】

所々で地道が分かれていきますが見送っていくと、地形図に載っている二重線の道と一本線の道との分岐に出ます。右の道は見送って、左へ曲がっていく一本線の道を進んでいきます。

|

|

【スライド15】

左の沢にある二段になった砂防ダムを過ぎていきます。

|

|

【スライド16】

曲がりながら続く林道を更に登って緩やかになると終点になります。

|

|

【スライド17】

左の沢には砂防ダムがあります。

|

|

【スライド18】

林道の先に続く小径を進んでいきます。

|

|

【スライド19】

少し右へ曲がって、谷筋に入っていきます。

|

|

【スライド20】

程なくして、樹木の所から右へ曲がって、斜面を横切るように続く小径を登っていきます。

|

|

【スライド21】

少し登った所をZ字形に小刻みに折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド22】

程なくして尾根の背に出ます。

|

|

【スライド23】

左へ曲がって、尾根の背を登っていきます。

|

|

【スライド24】

落ち葉が積もって分り難いですが、尾根の背にも小径が続いています。

|

|

【スライド25】

小刻みに曲がりながら続く小径を辿って登っていきます。

|

|

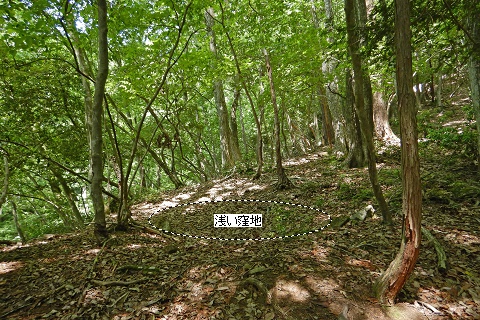

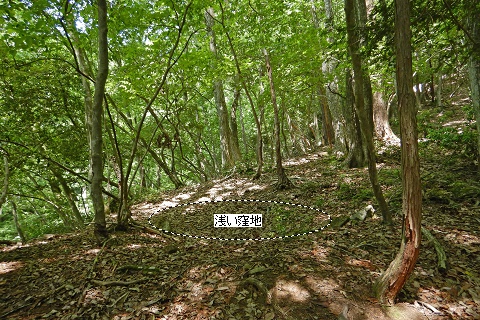

【スライド26】

しばらく登っていくと、直径4mほどの浅い窪地があります。

|

|

【スライド27】

落ち葉が積もって分り難いものの、小径を辿りながら広い尾根を登っていきます。

|

|

【スライド28】

少し登っていくと、中ほどから折れた枯れ木があります。

|

|

【スライド29】

小径を見かけなくなって何処を歩けば良いのか分かりませんが、雑木林の広い尾根の中ほどを登っていきます。

|

|

【スライド30】

標高490m辺りまで来ると、雑木林から植林地に変わります。

|

|

【スライド31】

程なくして中ほどが少し窪んで尾根が二つに分れたようになりますが、左側の尾根を登っていきます。

|

|

【スライド32】

右側の窪んだ所を眺めながら登っていきます。

|

|

【スライド33】

思いのほか傾斜が急な広い斜面を真っ直ぐ登っていきます。

|

|

【スライド34】

気温が上がってきて次第に汗が噴き出してくるので、何度も立ち止まって汗を拭きながらゆっくり登っていきます。

|

|

【スライド35】

頑張って登っていくと、左右に通る杣道に出ます。

|

|

【スライド36】

左から登ってくる杣道は何処から続いてきたのか気になるので、下山時に歩いてみることにします。

|

|

【スライド37】

ここは右へ続く杣道を登っていきます。

|

|

【スライド38】

杣道はすぐに左へ曲がっていきます。曲がり角には「13」と書かれた青い小片が付けられた枝が刺してあります。この青い小片は杣道のルートを示しているようで、倒れているのもかなりありますが、道に沿って幾つも見かけます。

|

|

【スライド39】

少し先を右へ曲がって登っていきます。

|

|

【スライド40】

杣道を辿りながら、植林地の斜面を横切るように登っていきます。落ち葉・伐採木・打ち枝などで分り難い所はあるものの、杣道に出るまでの急な斜面と比べると、歩くのが格段に楽です。

|

|

【スライド41】

しばらく登っていくと分岐があります。中ほどには「19」の青い小片が倒れています。

|

|

【スライド42】

ここは左の道を登っていきます。

|

|

【スライド43】

植林地の斜面を横切るように続く杣道を登っていきます。

|

|

【スライド44】

小石が散乱する所を横切っていきます。

|

|

【スライド45】

少し段差がある所では、階段状に切れ込みが入れてあって歩き易くなっています。

|

|

【スライド46】

土留めのように置かれた伐採木に沿って登っていきます。

|

|

【スライド47】

しばらく進んでいくと分岐があります。

|

|

【スライド48】

右へ曲がって、杣道を登っていきます。

|

|

【スライド49】

苔生した所まで来ると分岐があります。中ほどには「33」の青い小片が倒れています。左へ戻るように分れていく道は見送って、正面の道を進んでいきます。

|

|

【スライド50】

しばらく進んで「38」の青い小片がある所を左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド51】

すぐ先の「39」の青い小片がある所を右へ曲がって、アオキが少し見られる所を過ぎていきます。

|

|

【スライド52】

「42」の青い小片がある小尾根を回り込んでいきます。

|

|

【スライド53】

少し登っていくと分岐に出ます。

|

|

【スライド54】

正面の道は降り坂になっているので、左へ折れ曲がっていく道を進んでいきます。

|

|

【スライド55】

「49」の青い小札がある所まで来て、右へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド56】

しばらく登って標高660m辺りまで来ると、少しアセビが茂る小尾根に出ます。

|

|

【スライド57】

杣道は小尾根を回り込んで先へと続いていますが、富岡山からは離れていくばかりです。

|

|

【スライド58】

ここで杣道と分れて、左の小尾根を登っていきます。

|

|

【スライド59】

アセビが生えて伐採木が散乱する小尾根を登っていきます。

|

|

【スライド60】

傾斜は急ですが、脇の樹木に手を掛けるほどではないので助かります。

|

|

【スライド61】

傾斜が弛んでくると稜線が近づいてきます。

|

|

【スライド62】

やがて浅い鞍部になった稜線に出ます。周囲の様子を確認しながらひと息入れていきます。

|

|

【スライド63】

落ち着いたところで、左へ続く広くて緩やかな尾根を進んでいきます。

|

|

【スライド64】

僅かな起伏で続く尾根を進んでいくと、テープやペンキで印をされた樹木を見かけます。尾根にはアセビが茂り始めていて、もっと育ってくると歩き難くなりそうに思えます。

|

|

【スライド65】

左の樹間に僅かに山並みを眺めながら進んでいきます。

|

|

【スライド66】

程なくして、ピーク感のない高みに着きます。

|

|

【スライド67】

中ほどには二等三角点「直見」があるので、地形図に載っている707.2m峰の富岡山になるようです。傍に倒れている看板によるとかつては櫓のようなものがあったようですが、この時には痕跡はありませんでした。周囲には樹木が茂っていて残念ながら眺めは広がりませんが、水分補給をしながら休憩していきます。

|

|

【スライド68】

山頂の様子を確認したところで、来た道を引き返していきます。

|

|

【スライド69】

右側の樹間に山並みが見える所を過ぎていきます。

|

|

【スライド70】

僅かな起伏で続く尾根を進んでいきます。

|

|

【スライド71】

アセビが茂り始めた所を軽く降っていきます。

|

|

【スライド72】

程なくして、稜線に登り着いた所にある浅い鞍部に戻ってきます。

|

|

【スライド73】

右へ曲がって、アセビが茂り気味の小尾根を降っていきます。

|

|

【スライド74】

伐採木や打ち枝が散乱する小尾根を真っ直ぐ降っていきます。

|

|

【スライド75】

アセビが茂る所を降っていくと、小尾根を回り込む杣道に出ます。

|

|

【スライド76】

右へ曲がって、斜面を横切るように続く杣道を降っていきます。

|

|

【スライド77】

「49」の青い小札がある所まで来て、左へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド78】

少し降った所にある分岐を右へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド79】

「42」の青い小片がある小尾根を回り込んでいきます。

|

|

【スライド80】

しばらく降って、「39」の青い小片がある所を左へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド81】

少し先の「38」の青い小片がある所を右へ折れ曲がって、「33」の青い小片がある苔生した所まで来ると分岐があります。

|

|

【スライド82】

左側の道を降っていくと、分岐になった所を左へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド83】

土留めのように置かれた伐採木に沿って降っていきます。

|

|

【スライド84】

植林地の斜面を横切るように降っていくと、「19」の青い小片がある分岐に出ます。

|

|

【スライド85】

うっかりしている正面の道を進んでしまいそうになりますが、右へ折れ曲がって降っていきます。

|

|

【スライド86】

少し降った所を左へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド87】

「13」の青い小片がある所まで来て、右へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド88】

斜面から杣道に出た所を過ぎていくと、「12」の青い小片がある所を左へ折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド89】

その先を更に右・左・右と曲がりながら降っていくと分岐に出ます。脇には「8」の青い小片があります。

|

|

【スライド90】

ここは左へ折れ曲がっていく道を進んでいきます。

|

|

【スライド91】

少し先を右・左・右と曲がって、植林地の斜面を斜めに降っていきます。

|

|

【スライド92】

降り傾斜が増し始めると、「治山事業」の看板が倒れています。

|

|

【スライド93】

辺りに「2」「1」「0」の青い小片が落ちているので、ここが杣道の起点になるようです。

|

|

【スライド94】

右側にある岩の脇から踏み跡が谷筋へ降っていますが、今回は見送っていきます。

|

|

【スライド95】

落ち葉が積もっていて分り難いですが、左側の雑木林に小径のようなものが見られるので降っていきます。

|

|

【スライド96】

落ち葉で分り難い小径を辿って、雑木林の斜面を横切るように軽く降っていきます。

|

|

【スライド97】

しばらく進んでいくと尾根の背に出ます。

|

|

【スライド98】

右へ曲がって広い尾根を降り始めると、見覚えのある中ほどから折れた枯れ木があります。

|

|

【スライド99】

所々に現れる小径を辿りながら降っていきます。

|

|

【スライド100】

少し降っていくと、登り時に見掛けた直径4mほどの浅い窪地に出ます。

|

|

【スライド101】

落ち葉が積もって分り難い小径を辿りながら降っていきます。

|

|

【スライド102】

所々にある倒木を跨いだりしながら降っていきます。

|

|

【スライド103】

しばらく降っていくと、谷筋から尾根の背に登り着いた所に戻ってきます。

|

|

【スライド104】

うっかりしていると正面の尾根を降って行きそうになりますが、登ってきた時のことを思い出して、右へ戻るように曲がって、斜面を横切るように続く小径を降っていきます。

|

|

【スライド105】

少し降っていくと、Z字形に小刻みに折れ曲がっていきます。

|

|

【スライド106】

少し傾いた所もある小径を降っていくと谷筋に出ます。

|

|

【スライド107】

左へ曲がって降っていくと、程なくして砂防ダムが見えてきます。

|

|

【スライド108】

谷筋から明るい所に出て、少し左へ曲がって進んでいきます。

|

|

【スライド109】

すぐに簡易舗装された道になると、林道の終点に出ます。

|

|

【スライド110】

曲がりながら続く林道を淡々と降っていきます。

|

|

【スライド111】

二段になった砂防ダムを過ぎていきます。

|

|

【スライド112】

地形図に二重線で載っている道との分岐を過ぎていきます。

|

|

【スライド113】

右へ戻るように分れていく地道を見送っていくと、U字形の溝材が積まれた所を曲がっていきます。

|

|

【スライド114】

次の曲がり角から右へ戻るように分れていく地道を見送って防護柵が現れると、右へ分れていく地道があります。

|

|

【スライド115】

右の地道を降っていきます。

|

|

【スライド116】

程なくして防護扉がありますが、来た時と同様に、上下に巻かれた針金を解いて開けていきます。

|

|

【スライド117】

防護扉を過ぎて、墓地の脇を降っていきます。

|

|

【スライド118】

左に平坦地が見えてくると、車を止めておいた神社の境内に戻ってきます。

|

|