|

【スライド1】

北近畿豊岡自動車道の氷上ICを降りて県道7号を北上していきます。氷上交差点から県道78号に入って県道109号をクランク型に横切り、清水坂トンネルを抜けて多可町に入って南下していくとラベンダーパーク多可の第2駐車場があります。

|

|

【スライド2】

県道78号に出て南へ進んでいくと、すぐの所にラベンダーパーク多可の入口があります。

|

|

【スライド3】

中へ入っていくと料金所があります。この時には「入園料無料」と貼り出してありましたが、ラベンダーの花の季節には有料になるようです。

|

|

【スライド4】

右へ曲がって第1駐車場を横切っていくと加工体験館があります。その前には「大井戸山ふれあいの森」の解説板があって、大井戸山へ続く「鹿鳴のみち」が載っています。「ラベンダーパーク多可」の案内板もあって、園内の施設や散策路などが紹介されています。この図に載っている「大井戸山登山道 入口」へ向かっていきます。

|

|

【スライド5】

総合案内所の前を過ぎて左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド6】

ラベンダー園が広がりますが、この時にはまだ花の季節ではありませんでした。

|

|

【スライド7】

正面の広い石段を少し曲がりながら登っていくと、左右に続く緩やかなラベンダーハーブ通りに出ます。

|

|

【スライド8】

ジューンベリー通りの入口を見送ってキャットミント通りを登っていきます。何故だか「上り専用歩道」となっています。

|

|

【スライド9】

角柱の階段を真っ直ぐ登って緩やかになると、ヤマボウシ通りとヤマナラシ通りを分けていきます。

|

|

【スライド10】

正面の階段を登って再び緩やかになると、オリーブ通りとローズマリー通りを分けていきます。

|

|

【スライド11】

更に階段を登っていくと、ベンチが設置されたテラスに着きます。振り返ると、ラベンダー園の先に山並みが広がっています。

|

|

【スライド12】

テラスからの眺め(1)です。

|

|

【スライド13】

テラスからの眺め(2)です。

|

|

【スライド14】

テラスからの眺め(3)です。

|

|

【スライド15】

テラスからの眺め(4)です。

|

|

【スライド16】

テラスからの眺め(5)です。

|

|

【スライド17】

テラスの先に立つ「聖獣の森」の標識に向かって横木の階段を登っていくと、先ほどと同様の「大井戸山ふれあいの森」の解説板があって「鹿鳴のみち」の図も載っています。

|

|

【スライド18】

「ニホンジカ」の解説板や彫像を眺めながら登っていくと標識が立っていて、左の道は「ふれあい広場へ約30m」、今来た道は「ラベンダーパーク多可」となっています。

|

|

【スライド19】

左へ続く広い道を進んでいきます。この辺りがふれあい広場になるようです。

|

|

【スライド20】

道なりに右から左へ大きく曲がりながら登っていくと東屋が建っています。

|

|

【スライド21】

標識はありませんが、右には更に横木の階段が続いています。脇にはこれまでと同様の「大井戸山ふれあいの森」の解説板があって「鹿鳴のみち」の図も載っています。「ニホンリス」の解説板もあります。

|

|

【スライド22】

解説板を過ぎて横木の階段を登っていくと、左右に通る小径に出ます。脇には標識が立っていて、正面の小径は「大井戸山山頂へ約1300m」、左右の小径は「ラベンダーパーク多可」となっています。

|

|

【スライド23】

標識に従って正面の小径を登っていくと、左右に続く防護柵があります。ここが大井戸山への登山口になります。

|

|

【スライド24】

防護柵のこちら側と向こう側には緑シートが敷かれていて道のようになっています。

|

|

【スライド25】

防護扉は上下に設けられた短いレバーを回せば簡単に開けられる構造になっています。

|

|

【スライド26】

防護柵の先に続く雑木林の斜面を真っすぐ登っていくと、程なくして「下草保護のための試験区」と題した解説板があります。傍には防護網が設置された区画があります。

|

|

【スライド27】

程なくして現れる横木の階段を登っていきます。

|

|

【スライド28】

防護網をかすめて、階段が終わった道を少し右へ曲がりながら登っていきます。

|

|

【スライド29】

再び横木の階段が現れると、道なりに左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド30】

階段が終わると道が分かり難くなりますが、斜面を斜めに横切った先に茂るアセビの中に見える横木の階段へ向かっていきます。

|

|

【スライド31】

周囲にアセビが茂るようになると横木の階段を登るようになります。

|

|

【スライド32】

階段が終わった所を右へ曲がっていくと、右から登ってくる踏み跡があります。

|

|

【スライド33】

踏み跡を合わせていくと、左への曲がり角に「下草保護のための試験区」の解説板があります。先ほどのと同じ題名ですが、内容は少し異なっています。

|

|

【スライド34】

道なりに左へ曲がって、松の木が混じる雑木林の斜面を登っていきます。緩やかになる所もありますが、傾斜がかなり急で脹脛が痛くなってきます。

|

|

【スライド35】

右・左と曲がって登っていき、次の右への曲がり角まで来ます。

|

|

【スライド36】

左の樹間から少し山並みが見えます。

|

|

【スライド37】

道なりに右へ曲がって登っていくと、法面に角ばった石が剥き出しています。表面が平らで人工的に削ったようにも見えますが、実際のところはどうなのでしょう。

|

|

【スライド38】

左へ曲がっていくと松の木が目立つようになります。道には「地籍多角」の黄頭短杭を見かけます。

|

|

【スライド39】

右へ曲がって登っていくと、先の方に標識が見えてきます。

|

|

【スライド40】

標識まで登っていくと、左へ曲がっていく道は「大井戸山山頂へ約780m」「これから先足元注意!」、今来た道は「ふれあい広場へ約460m」となっています。

|

|

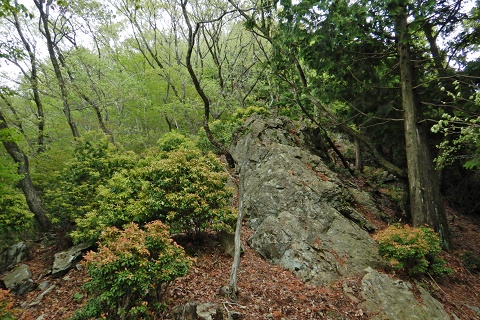

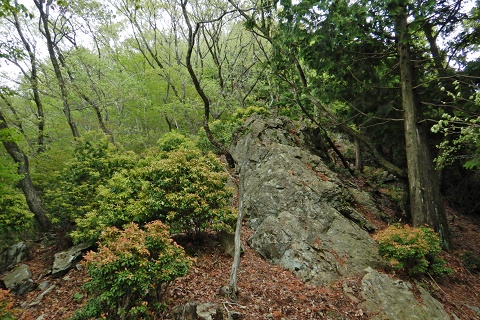

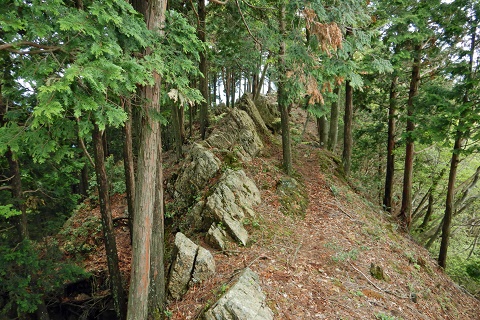

【スライド41】

左へ曲がって、小岩が幾つも剥き出す尾根を登っていきます。

|

|

【スライド42】

尾根の右肩から左肩へ登っていくと、左へ降っていく踏み跡が分かれていきます。

|

|

【スライド43】

降り口には退色した「火の用心」の標識が立っていて、左の踏み跡は「30」、右の尾根の背は「31」となっているので、送電線の巡視路のようです。

|

|

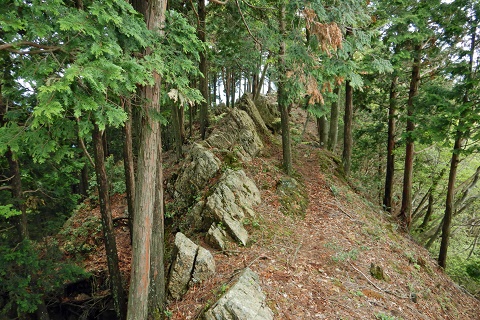

【スライド44】

小岩が剥き出す尾根を登っていきます。傾斜が増してきて、次第に痛みが脹脛の側面まで広がって下肢がパンパンになってくるので、何度も立ち止まりながら登っていきます。

|

|

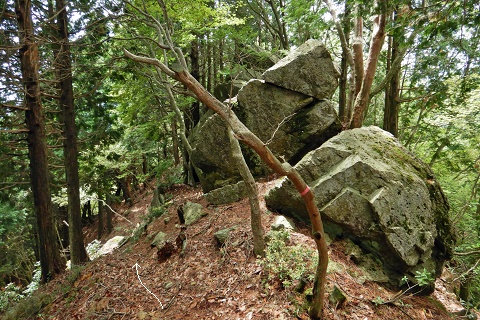

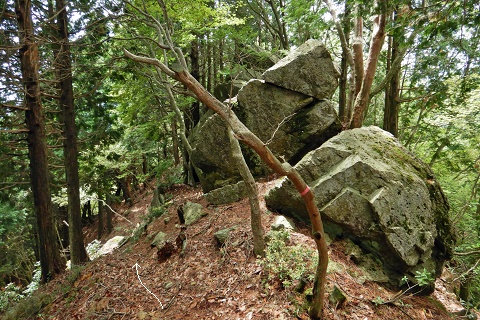

【スライド45】

大き目の角ばった岩の脇を過ぎて、尾根を更に登っていきます。

|

|

【スライド46】

「地籍調査」の赤頭短杭を見かけるようになる尾根を曲がりながら登っていきます。

|

|

【スライド47】

頭上を見上げると送電線が見えてきます。

|

|

【スライド48】

急な尾根を右・左と曲がりながら登っていきます。

|

|

【スライド49】

次第に息が切れて汗も噴き出してくるので、休み休み登っていきます。

|

|

【スライド50】

左側が開けた所に出ると、山並みを見渡せる展望地になっています。

|

|

【スライド51】

展望地からの眺め(1)です。

|

|

【スライド52】

展望地からの眺め(2)です。

|

|

【スライド53】

展望地からの眺め(3)です。

|

|

【スライド54】

展望地からの眺め(4)です。

|

|

【スライド55】

樹間に見え隠れする送電線の鉄塔へ向かって尾根を登っていきます。

|

|

【スライド56】

鉄塔が近づいてくると、右から回り込むように登っていきます。

|

|

【スライド57】

鉄塔の傍まで行くと、道が何処だか分かり難くなります。

|

|

【スライド58】

左側の塔脚の方から回り込むように登っていきます。

|

|

【スライド59】

岩がゴロゴロして背丈の低い樹木も生える所を登っていくと、送電線の鉄塔「奥多々良木線三一」の真下に出ます。振り返ると山並みが広がりますが、鉄塔が邪魔をしているのが残念です。

|

|

【スライド60】

31番鉄塔からの眺め(1)です。

|

|

【スライド61】

31番鉄塔からの眺め(2)です。

|

|

【スライド62】

31番鉄塔からの眺め(3)です。

|

|

【スライド63】

31番鉄塔からの眺め(4)です。

|

|

【スライド64】

31番鉄塔からの眺め(5)です。

|

|

【スライド65】

見易い所を選んで景色を眺めたりしながら、ひと休みしていきました。

|

|

【スライド66】

退色した「火の用心」の標識の先に続く小岩が幾つも剥き出す尾根を登っていきます。

|

|

【スライド67】

「地籍多角」の黄頭短杭や「地籍調査」の赤頭短杭が点々と設置された尾根を登っていくと、次第に傾斜が増してきます。

|

|

【スライド68】

少し夏草が茂り気味になると大岩が現れます。

|

|

【スライド69】

左側から回り込むように斜面を登っていくとトラロープが張られているので、掴まりながら登っていきます。

|

|

【スライド70】

尾根の背に出て、その先へ登っていきます。

|

|

【スライド71】

再び小岩が幾つも剥き出すようになる尾根を登っていきます。

|

|

【スライド72】

小岩が剥き出す尾根をしばらく登っていくと、次第に傾斜が増してきます。息が切れてくるので、何度も立ち止まって呼吸を整えながら登っていきます。

|

|

【スライド73】

右・左と曲がりながら尾根を登っていくと、桃テープが巻かれた樹木の所を左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド74】

次第に小岩が少なくなると、広い斜面を登るようになります

|

|

【スライド75】

道がはっきりしなくなる斜面を登っていくと、不明瞭ながら踏み跡が二手に分かれています。目印になりそうなものは見かけませんが、ここは右側の踏み跡を登っていきます。

|

|

【スライド76】

斜面を横切るように登っていくと、小岩が幾つか剥き出す所の樹木に青テープが巻かれています。

|

|

【スライド77】

稜線が近づいてくるとトラロープが張られていますが、掴まらなくても登っていけます。

|

|

【スライド78】

程なくして終わるトラロープの先へ登っていくと、左右に通る緩やかな稜線に出ます。

|

|

【スライド79】

正面には標識が立っていて、左の道は「大井戸山山頂へ約360m」、右の道は「丹治集落へ」、今来た道は「ふれあい広場へ約880m」となっています。袂には「地籍多角」の黄頭短杭や「地籍調査」の赤頭短杭もあります。

|

|

【スライド80】

右の道も歩き易そうな様子ですが、見送っていきます。

|

|

【スライド81】

ひと息入れてから、大井戸山へ向かって左の道を登っていきます。

|

|

【スライド82】

アセビなどが煩わしい尾根を登っていきます。

|

|

【スライド83】

大岩の脇を登っていきます。

|

|

【スライド84】

大岩の先へ軽く降っていくと、緩やかな尾根になります。

|

|

【スライド85】

アセビが減って歩き易くなった尾根を進んでいくと登り坂になります。

|

|

【スライド86】

次第に大岩が幾つも剥き出す岩尾根になってきます。

|

|

【スライド87】

大岩の右側から登っていくと、緩やかな尾根の背に出ます。

|

|

【スライド88】

大岩が剥き出す岩尾根がしばらく続きますが、傾斜がそれほど急ではないので助かります。

|

|

【スライド89】

尾根に立ちはだかる大岩が現れます。左右どちらにも踏み跡がありますが、少し降ってから登っていく左側の踏み跡を回り込んでいきました。

|

|

【スライド90】

尾根の背に復帰して、岩尾根を更に登っていきます。

|

|

【スライド91】

歩き易そうな所を選びながら登って僅かな高みに着くと、正面の樹間に大井戸山と思われる山が見えてきます。

|

|

【スライド92】

アセビが少し見られる尾根を軽く降り、その先へ登り返していきます。

|

|

【スライド93】

尾根に立ちはだかる大岩の右側を登っていきます。

|

|

【スライド94】

尾根の背に出て、アセビや大岩が目立つ尾根を更に登っていきます。

|

|

【スライド95】

また立ちはだかる大岩の左側から登っていくと、トラロープが張られています。

|

|

【スライド96】

トラロープに掴まりながら岩の間を登っていくと、大岩の上に出ます。

|

|

【スライド97】

手前の樹木が少し邪魔をしていますが、右側に山並みを眺められます。

|

|

【スライド98】

左へ曲がり、トラロープが終わった先に続くアセビが見られて岩も剥き出す尾根を登っていきます。

|

|

【スライド99】

アセビや岩が減って歩き易くなった尾根を登っていくと、先の方に植林地が見えてきます。

|

|

【スライド100】

尾根の幅が広がってくると、トラロープに沿って右斜面を横切るように登っていきます。

|

|

【スライド101】

トラロープが終わった所を、道なりに左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド102】

明るい所へ向かって登っていくと、大井戸山から西へ続く緩やかな尾根の肩に出ます。左側に突き出す岩場に出ると、山並みを見渡せる展望地になっています。

|

|

【スライド103】

展望地からの眺め(1)です。

|

|

【スライド104】

展望地からの眺め(2)です。

|

|

【スライド105】

展望地からの眺め(3)です。

|

|

【スライド106】

展望地からの眺め(4)です。

|

|

【スライド107】

展望地からの眺め(5)です。

|

|

【スライド108】

展望地からの眺め(6)です。

|

|

【スライド109】

岩場から引き返して、東へ続く緩やかになった尾根を進んでいきます。

|

|

【スライド110】

アセビが少し見られて岩が幾つも剥き出す尾根を進んでいきます。

|

|

【スライド111】

僅かに降っていくと、正面に岩だらけの高みが現れます。

|

|

【スライド112】

岩の間を登っていくと大井戸山の山頂に着きます。

|

|

【スライド113】

山頂には、「大井戸山794.2メートル」の標識が立っています。袂には四等三角点「大井戸山」があるので、地形図に載っている794.1m峰になるようです。

|

|

【スライド114】

大井戸山の山頂は樹木に囲まれ気味ですが、各方角の樹間から山並みを眺めることが出来ます。お昼には少し早い時刻でしたが、座り心地が良さそうな岩に腰を降ろして昼食タイムにしました。

|

|

【スライド115】

北西側の眺めです。

|

|

【スライド116】

南東側の眺めです。

|

|

【スライド117】

南西側の眺めです。

|

|

【スライド118】

お腹が満ちたところで、岩だらけの高みから降って、緩やかになった尾根を引き返していきます。

|

|

【スライド119】

剥き出す岩の左側を過ぎていきます。

|

|

【スライド120】

正面が開けた尾根の肩まで来ると、山並みを見渡せる展望地に着きます。

|

|

【スライド121】

正面に突き出す岩場に出て、山並みを再度眺めていきます。

|

|

【スライド122】

展望地からの眺め(1)です。

|

|

【スライド123】

展望地からの眺め(2)です。

|

|

【スライド124】

展望地からの眺め(3)です。

|

|

【スライド125】

展望地からの眺め(4)です。

|

|

【スライド126】

展望地からの眺め(5)です。

|

|

【スライド127】

展望地からの眺め(6)です。

|

|

【スライド128】

展望地の手前から左へ戻るようにして降っていきます。

|

|

【スライド129】

道なりに右へ曲がって、トラロープに掴まりながら植林地の左斜面を横切るように降っていきます。

|

|

【スライド130】

尾根の背に出て、山並みを眺めながら降っていきます。

|

|

【スライド131】

岩の脇を過ぎながら降っていくと大岩の上に出ます。

|

|

【スライド132】

正面に広がる山並みを眺めていきます。

|

|

【スライド133】

右側に張られたトラロープに掴まりながら斜面を降っていきます。

|

|

【スライド134】

トラロープが終わって、大岩の右下を回り込んでいきます。

|

|

【スライド135】

尾根の背に復帰して、アセビが見られる尾根を降っていくと、大岩の左側を過ぎていきます。

|

|

【スライド136】

岩の脇を過ぎたりしながら降っていくと登り坂になってきます。

|

|

【スライド137】

次第に岩が幾つも剥き出す岩尾根になってくると、僅かな高みに着きます。

|

|

【スライド138】

岩が幾つも剥き出す岩尾根を降っていきます。

|

|

【スライド139】

見覚えのある大岩まで来て、登り時とは反対の左側を回り込んでいきます。

|

|

【スライド140】

尾根の背に復帰して、しばらく続く岩尾根を軽く降っていきます。

|

|

【スライド141】

浅い鞍部から少し登り返していくと、緩やかな尾根になります。

|

|

【スライド142】

再び降り坂になる尾根を進んでいくと、標識が立つ丹治地区との分岐に着きます。

|

|

【スライド143】

「ふれあい広場へ約880m」の標識に従って右の斜面に続く道を降っていくと、程なくしてトラロープが張られています。

|

|

【スライド144】

トラロープが終わって青テープが巻かれた樹木を過ぎていくと、広い尾根の背に出ます。

|

|

【スライド145】

桃テープが巻かれた樹木の所を右へ曲がっていきます。

|

|

【スライド146】

次第に尾根に幾つも小岩が剥き出すようになります。何度も立ち止まりながら登ってきた尾根ですが、降る時は快調であります。

|

|

【スライド147】

右・左と曲がりながら尾根を降っていくと、傾斜が増す所に剥き出す大岩に着きます。

|

|

【スライド148】

大岩の手前の右側に張られたトラロープに掴まりながら降っていきます。

|

|

【スライド149】

大岩の袂を過ぎて軽く登っていくと、夏草が茂り気味の尾根の背に復帰します。

|

|

【スライド150】

次第に緩やかになってくる尾根を降っていきます。

|

|

【スライド151】

正面が明るくなってくると、送電線の鉄塔「奥多々良木線三一」に出ます。

|

|

【スライド152】

鉄塔が邪魔をしていますが、山並みを眺めながらひと息入れていきます。

|

|

【スライド153】

鉄塔の下を右から回り込むように降っていきます。

|

|

【スライド154】

尾根の背に出て、その先へ軽く降っていきます。

|

|

【スライド155】

右側が開けた展望地に出ます。

|

|

【スライド156】

山並みを見渡せます。

|

|

【スライド157】

傾斜が増した急な尾根を右・左と曲がりながら降っていきます。

|

|

【スライド158】

下肢をパンパンにしながら登ってきた急坂も、降る時は楽勝であります。

|

|

【スライド159】

尾根を淡々と降っていくと、大き目の角ばった岩の右側を過ぎていきます。

|

|

【スライド160】

更に降っていくと、送電線の巡視路を右に分けていきます。

|

|

【スライド161】

小岩が幾つも剥き出す尾根を降っていくと、標識が立つ曲がり角に着きます。

|

|

【スライド162】

「ふれあい広場へ約460m」の標識に従って、右へ曲がって降っていきます。

|

|

【スライド163】

倒木の下を過ぎて、左・右と曲がりながら、松の木が目立つ斜面を降っていきます。

|

|

【スライド164】

樹間から少し山並みが見える所を左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド165】

更に右・左と曲がって降っていくと、「下草保護のための試験区」の解説板がある所を右へ曲がっていきます。

|

|

【スライド166】

松の木が茂る尾根を更に降っていくと、左前方へ降っていく踏み跡を分けていきます。

|

|

【スライド167】

アセビが茂る所を左へ曲がると、横木の階段を降るようになります。

|

|

【スライド168】

一旦途切れた階段が再び現れると、右へ曲がっていきます。

|

|

【スライド169】

程なくして、防護網の左側をかすめていきます。

|

|

【スライド170】

また現れる横木の階段を降っていくと、「下草保護のための試験区」と題した解説板を過ぎていきます。

|

|

【スライド171】

東屋が見えてくると、左右に続く防護柵に設けられた登山口に着きます。

|

|

【スライド172】

上下に設けられた短いレバーを回して扉を開けて降っていくと、左右に通る小径に「大井戸山山頂へ約1300m」の標識が立っています。

|

|

【スライド173】

小径を横切って真っすぐ降っていくと、「大井戸山ふれあいの森」や「ニホンリス」の解説板がある東屋に降り立ちます。

|

|

【スライド174】

最初に来た道は左になりますが、少しでも違う道を歩こうと、東屋の右へ続く道を歩くことにします。

|

|

【スライド175】

すぐに、先ほどの標識の所から続く小径に出ます。

|

|

【スライド176】

左へ続く小径を進んでいきます。

|

|

【スライド177】

松林の斜面を斜めに進んで前方に防護柵が見えてくると、その手前を左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド178】

幅の広い横木の階段が設置されていますが、ほとんど地面に埋まって短い草も生えていて、分かり難くなっています。

|

|

【スライド179】

防護柵のすぐ脇まで近づいて降っていくと、防護柵は右へ曲がっていきます。階段がとても分かり難いのですが、柵に沿って右へ曲がって続いています。

|

|

【スライド180】

少し先で防護柵は更に右へ曲がって遠退いていきますが、分かり難い階段を確認しながらそのまま正面へ降っていきます。

|

|

【スライド181】

松林の端まで来るとラベンダー園が見えてきます。

|

|

【スライド182】

草の背丈も伸びて更に分かり難くなる階段を辿りながら右へ曲がっていきます。

|

|

【スライド183】

枝なども落ちていて道がまったく分からなくなりますが、植林地の斜面を横切るように進んでいきます。

|

|

【スライド184】

僅かな登り坂になると、左右に通る明瞭な道に出ます。

|

|

【スライド185】

右の先には防護柵の扉が見えていますが、左へ降っていきます。

|

|

【スライド186】

植林地の縁を降っていくと、ラベンダーパーク多可のラベンダー園を巡る散策路に出ます。

|

|

【スライド187】

脇にはこれまでと同様の「大井戸山ふれあいの森」の解説板があって、「鹿鳴のみち」の図も載っています。傍には「ふれあい広場へ約220m」の標識も立っていて、今来た道を指しています。

|

|

【スライド188】

右へ続く散策路を進んでいくと、すぐに左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド189】

少し降った所を更に左へ曲がっていきます。

|

|

【スライド190】

左右に通る散策路に出て、角に立つ標識が指す右の外周通りを進んでいきます。

|

|

【スライド191】

加工体験館などの建物の裏を降っていくと第1駐車場に出ます。

|

|

【スライド192】

料金所の脇から金網柵を過ぎて、変電設備の傍を進んでいきます。

|

|

【スライド193】

車を止めておいた第2駐車場に出ます。

|

|